漆芸の歴史と輪島屋善仁の理念

漆芸は日本古来の工芸文化です。その歴史は9,000年前の縄文早期に遡ります。漆の底知れぬ深いツヤに果てることの無い宇宙感を抱いた縄文人が、心の道具としてスタートさせたのが始まりです。

以後、漆器は魂のこもる器として神仏を荘厳し、日本人の精神形成に深く関わってきました。中世には漆器が大衆化し、日本人の食器は大半が漆器となり、土器食器が消滅する地域もありました。16世紀末にヨーロッパに紹介された漆芸は、現地の美術、工芸にも大きな影響を与えました。

今日、明治初めと比べても日本産漆の生産量は激減しています。一般に生活環境の変化が衰退原因の第一とされていますが、漆器製作の現場に漆の本質を追究して現代に投影する精進が足らないのでは、と小社は考えています。現代のものづくりが、過去と比べて見劣りするようでは未来はありません。漆芸は日本だけではなく人類の財産ととらえ、時代を超えて日本漆芸史上最良のものづくりを目指すのが輪島屋善仁のテーマです。

輪島屋善仁は江戸・文化年間(1813年)創業。以来200余年、職人は「人格崇高たるべし」との家訓のもと、技術と感性の向上を求める風土を育んできました。1984年には日本初の漆芸専門デザイン会社を設立し、新たな漆の美の創造をめざしました。また最上の日本産漆を求め、1997年より岩手県浄法寺で日本最大の漆の森づくりを行っています。

最良の器は、精緻な技を持つ名人・名工の分業のリレーにより誕生します。名品はそれらを取り締まる漆芸プロデューサーの審美眼、理念、文化力によって決まります。輪島屋善仁は当主自らが漆芸プロデューサーとして、素材、技術、意匠を監督することによって一貫した理念を製品に反映するよう努めています。

●

●

●

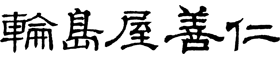

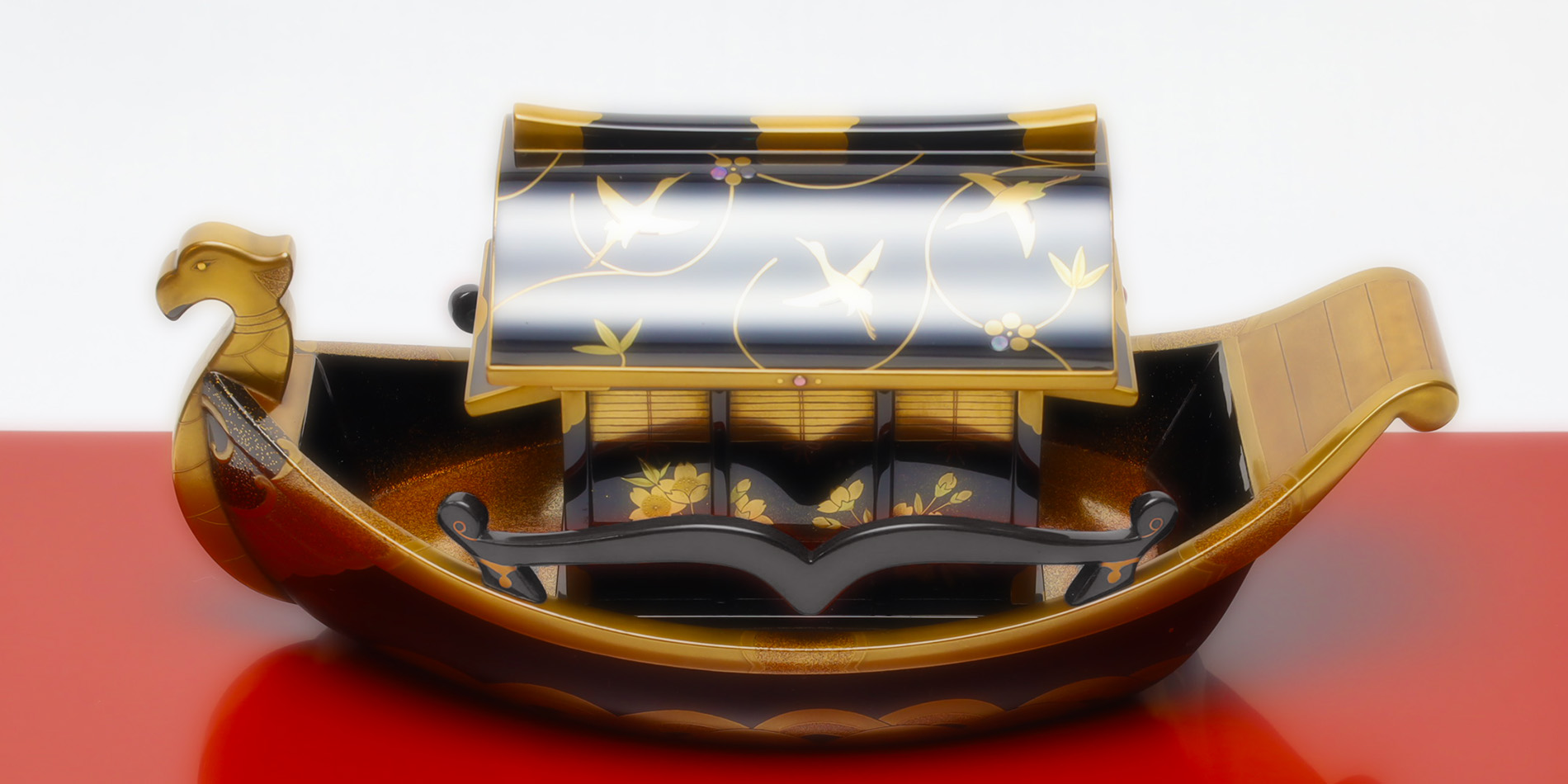

WORKS

SELECTED WORKS

Interior